○甲賀広域行政組合消防本部火災予防事務処理規程

平成26年4月1日

消防本部訓令第6号

甲賀広域行政組合消防本部火災予防事務処理規程(平成19年甲賀広域行政組合消防本部訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建築同意(第2条―第5条)

第3章 消防用設備等・特殊消防用設備等(第6条―第16条)

第4章 防火管理等(第17条―第40条)

第5章 住宅防火対策(第41条―第49条)

第6章 高圧ガス等(第50条―第53条)

第7章 消防法令適合通知書の交付等(第54条・第55条)

第8章 雑則(第56条―第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び甲賀広域行政組合火災予防条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第37号。以下「条例」という。)に基づく火災予防事務の執行及び事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 建築同意

(同意事務の区分)

第2条 法第7条の規定による同意を要する建築物の許可、認可又は確認(以下「建築許可等」という。)に係る同意事務並びに畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「畜舎特例法」という。)の認定に係る同意事務は、消防長が同意するものと、署長が同意するものとに区分する。

2 消防長は、次の各号のいずれかに該当する建築物について同意するものとする。

(1) 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所

(2) 地階を除く階数が11以上又は高さが31メートルを超える建築物

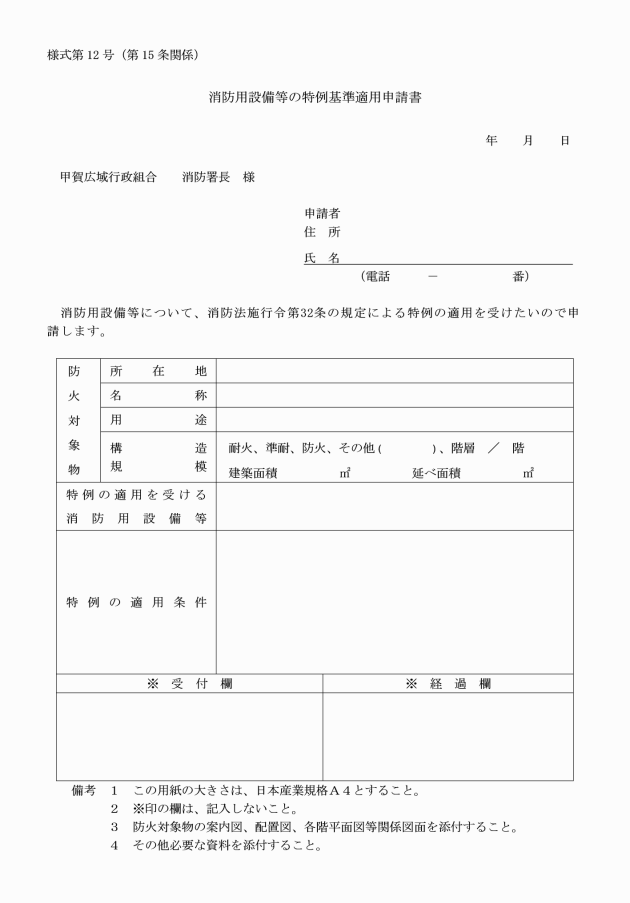

(3) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第32条の規定により政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)の技術上の基準の特例を受けようとする建築物(通則的運用に係るものを除く。)

(4) 法第17条第3項に定める特殊の消防用設備等その他の設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)を設置する建築物

3 署長は、前項に掲げるもの以外の建築物について同意するものとする。

(同意事務の処理)

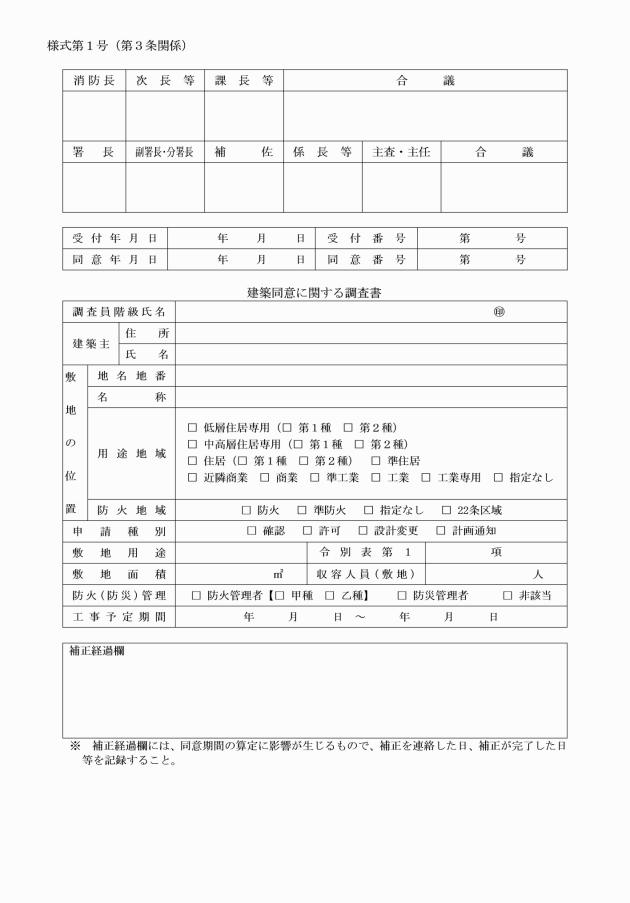

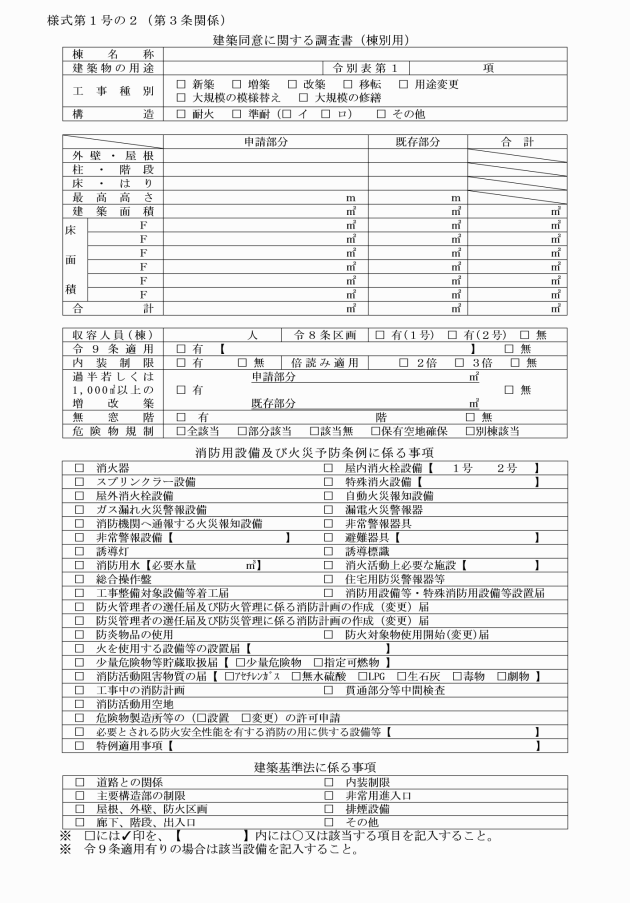

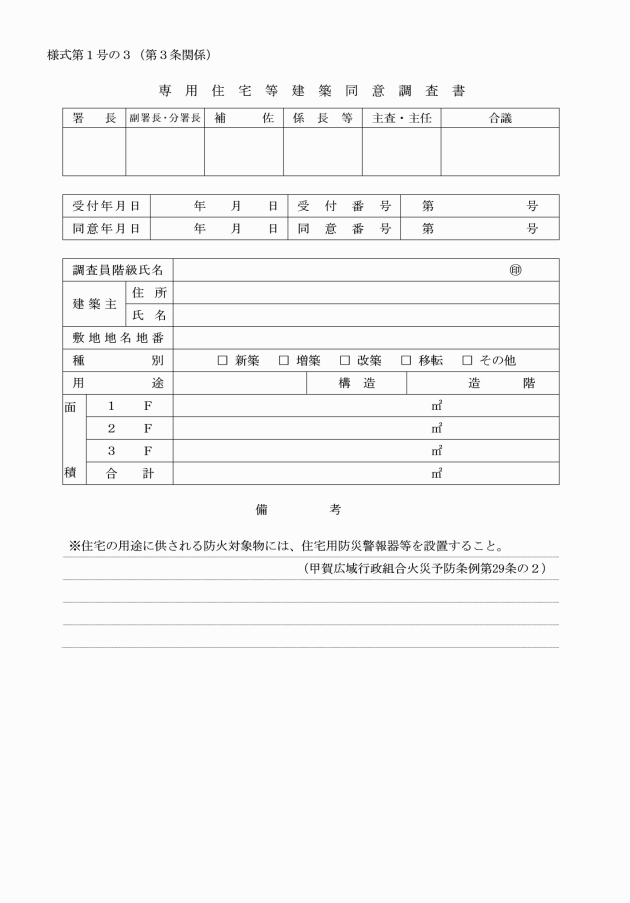

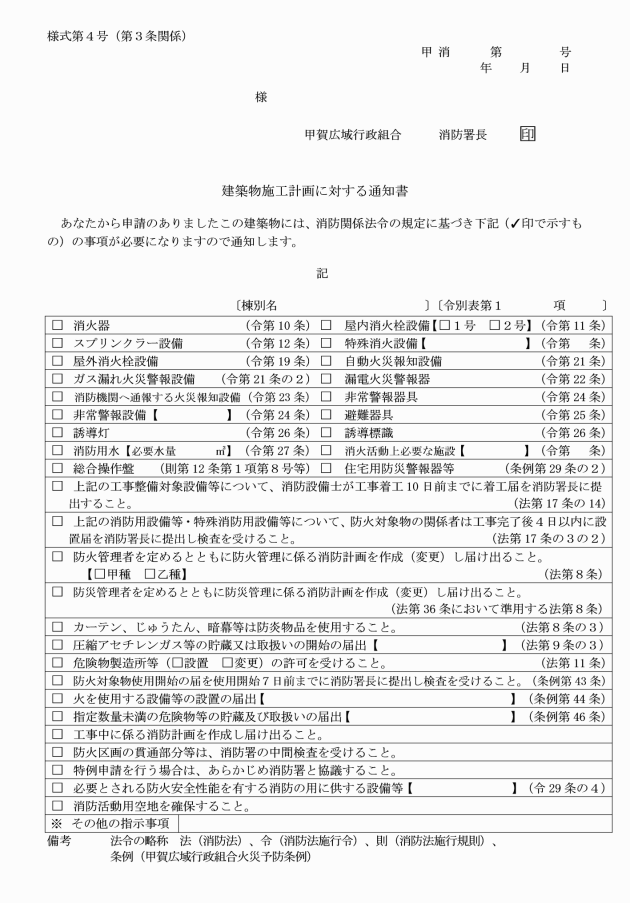

第3条 署長は、同意事務に関して次に掲げるところにより処理するものとする。

(3) 建築申請書に消防用設備等又は特殊消防用設備等の計画図書(消火器、簡易消火用具、非常警報器具及び誘導標識を除く。)の添付がないものについては、当該建築物の関係者から消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画書(様式第2号)(以下「設置計画書」という。)を提出させるものとする。

(4) 確認申請書には、無窓階判定に必要な資料を添付させるものとする。

(5) 前条第2項に掲げる建築申請書又は消防同意依頼書は、当該申請書等を受理した日から3日以内に消防長に送付するものとする。

(7) 建築許可等の不同意に係る事務処理は、建築申請不同意通知書(様式第5号)に、その旨の事由を記載し処理するものとする。

3 消防長又は署長は、処理した建築申請書については、許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。)に返付するものとする。

(事前指導)

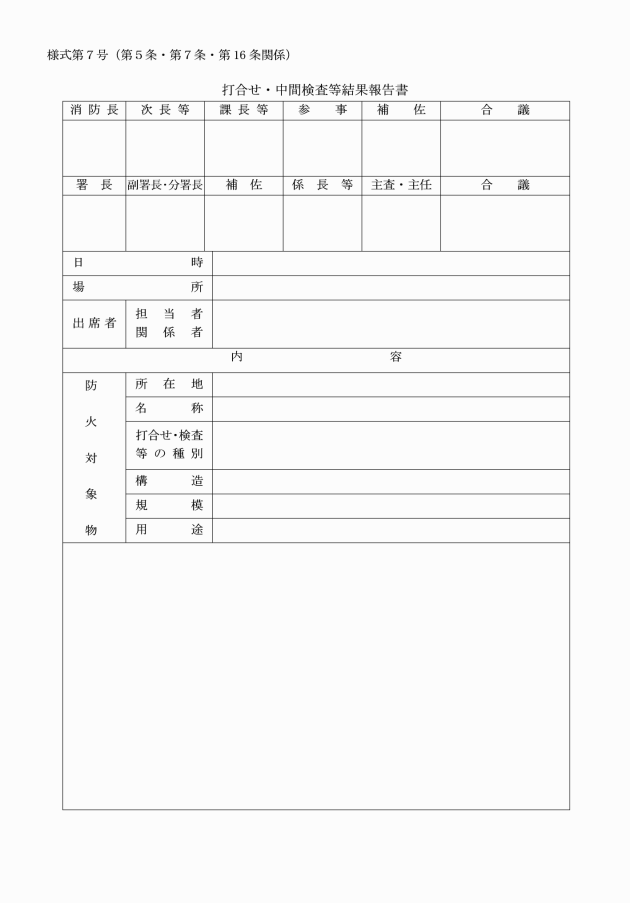

第5条 消防長又は署長は、建築等に係る事項について、関係者から事前に相談を受けた場合は、消防防災上必要と認める事項について指導を行うとともにその結果を、打合せ・中間検査等結果報告書(様式第7号)に記録しておくものとする。

第3章 消防用設備等・特殊消防用設備等

(着工届出書の届出時期)

第6条 署長は、法第17条の14の規定に基づく届出(以下「着工届出書」という。)は、消防用設備等の新設、増設又は移設する場合にあっては消防用設備等ごとに次の各号に定める日の、変更する場合にあっては変更工事を行おうとする日の、それぞれ、10日前までに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第33条の18に規定する図書を添付し、2通提出させるものとする。また、必要により別表第1に掲げる図書の添付を求めるものとする。なお、届出時に消防用設備等の詳細な計画が確定していない場合は、その時点における一応の添付図書を提出させ、計画が決定した段階で差し替え等を行わせて差し支えないものとする。

(1) 消火設備

各設備の配管(各種ヘッド、ノズル等を直接取り付ける配管を除く。)の接続工事又は加圧送水装置等の設置工事を行おうとする日とする。

(2) 警報設備

警報設備の受信機の設置工事を行おうとする日とする。ただし、受信機の設置工事を伴わない場合は、感知器又は検知器の設置を行おうとする日とする。

(3) 避難設備

避難器具の取付金具の設置に係る工事を行おうとする日とする。

(4) 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等

ア パッケージ型消火設備

パッケージ型消火設備の格納箱の取り付け工事を行おうとする日とする。

イ パッケージ型自動消火設備

パッケージ型自動消火設備の放出導管(放出口を直接取り付ける放出導管を除く。)の接続工事を行おうとする日とする。

(着工届出書の処理)

第7条 署長は、前条に規定する着工届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に、甲賀広域行政組合火災予防規則(平成19年甲賀広域行政組合規則第14号。以下「予防規則」という。)第8条に規定する届出済印(以下「届出済印」という。)を押印して届出者に返付するとともに、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 署長は、消防用設備等又は特殊消防用設備等が完成するまでの間に行った指導の経過を打合せ・中間検査等結果報告書(様式第7号)に記録しておくものとする。

(2) 署長は、受理した着工届出書の内容等に変更が生じた場合は、遅滞なく訂正等を行わせるものとする。

(設置届出書の処理及び検査)

第8条 署長は、省令第31条の3第1項の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る届出書(以下「設置届出書」という。)を2通提出させるものとする。

2 署長は、前項の設置届出書を受理したときは、内容を審査し、省令第31条の3第2項の規定による検査を実施するとともに、その1通に届出済印を押印して届出者に返付するものとする。

3 署長は、前項の規定に基づく検査の結果、不備事項がある場合は、是正指導を行うとともに、必要に応じ、再検査を行うものとする。

第9条 削除

(消防用設備等・特殊消防用設備等法令適合書の交付)

第10条 署長は、省令第31条の3第4項に規定する消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(以下「検査済証」という。)が名称等の変更、紛失等により変更する必要が生じたときは、消防用設備等・特殊消防用設備等法令適合書交付願(様式第9号)を1通提出させるものとする。

2 署長は、前項に規定する交付願を受理したときは、内容を審査し、必要に応じ現地調査を行うとともに、火災予防上必要な指示を行い交付するものとする。

(1) 防火区画、火気使用設備等の不燃区画及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の防護区画等

(2) 政令第8条に規定する区画

(3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の配管、水槽及び配線の状況等

(4) 建築同意時の指導事項の履行状況

(5) 火を使用する設備又は器具の設置場所に係る周囲の内装下地等

(6) その他火災予防上必要と認められる事項

2 中間検査において、防火対象物の規模、形態、工事の状況等から現場確認のできない部分にあっては、当該部分の施工図面又は施工状況の写真等で確認するものとする。

(危険物施設に設置する消火設備、警報設備及び避難設備)

第12条 法第10条第4項の規定によるものにあっては、この章の規定にかかわらず、甲賀広域行政組合危険物規制規則(平成7年甲賀郡行政事務組合規則第6号)及び甲賀広域行政組合危険物規制規則事務処理規程(平成26年甲賀広域行政組合訓令第3号)に定めるところによるものとする。

(消防用設備等点検結果報告の処理)

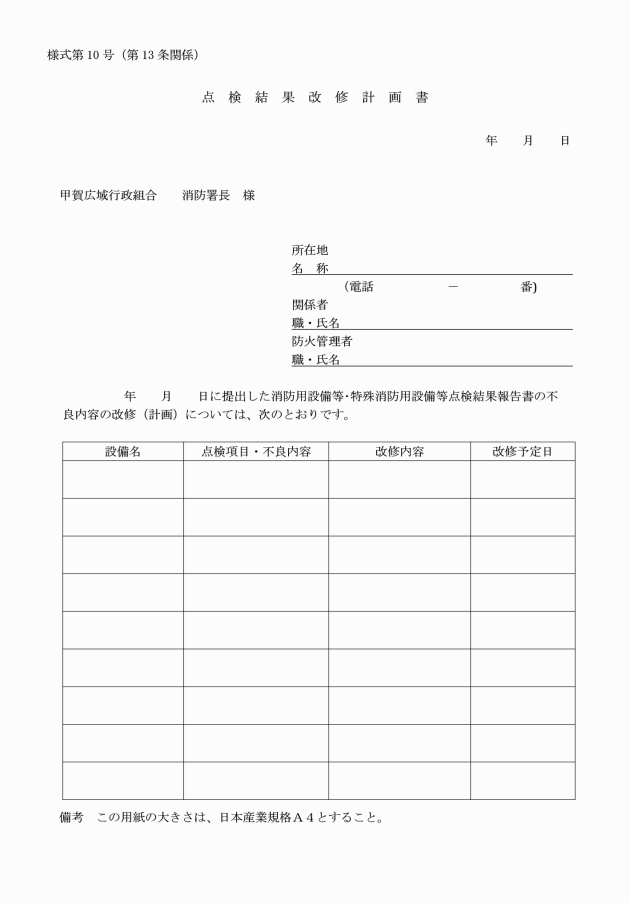

第13条 署長は、法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)を2通提出させるものとする。

2 署長は、前項の規定により点検結果報告書を受理したときは、内容を審査し、副本に届出済印を押印し、次回の報告時期等を示して届出者に返付するものとする。

3 署長は、点検結果報告書において、不備事項が改修されていないものについては、点検結果改修計画書(様式第10号)の提出について指導するものとする。

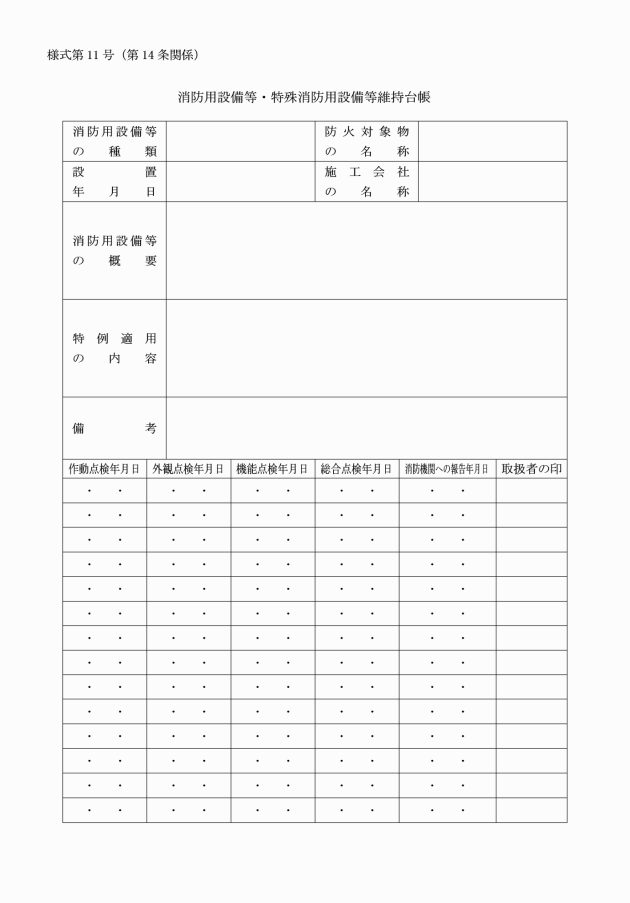

(消防用設備等点検維持台帳)

第14条 署長は、省令第31条の6第3項に規定する維持台帳として、消防用設備等・特殊消防用設備等維持台帳(様式第11号)を作成するよう指導するとともに、次に掲げる図書を防火管理業務担当者の管理のもとに常備させ、消防用設備等又は特殊消防用設備等の適正な維持管理を行うよう指導するものとする。

(1) 設置計画書

(2) 着工届出書

(3) 特例基準適用申請書

(4) 設置届出書

(5) 検査済証

(6) 防火対象物点検結果報告書

(7) 点検結果報告書

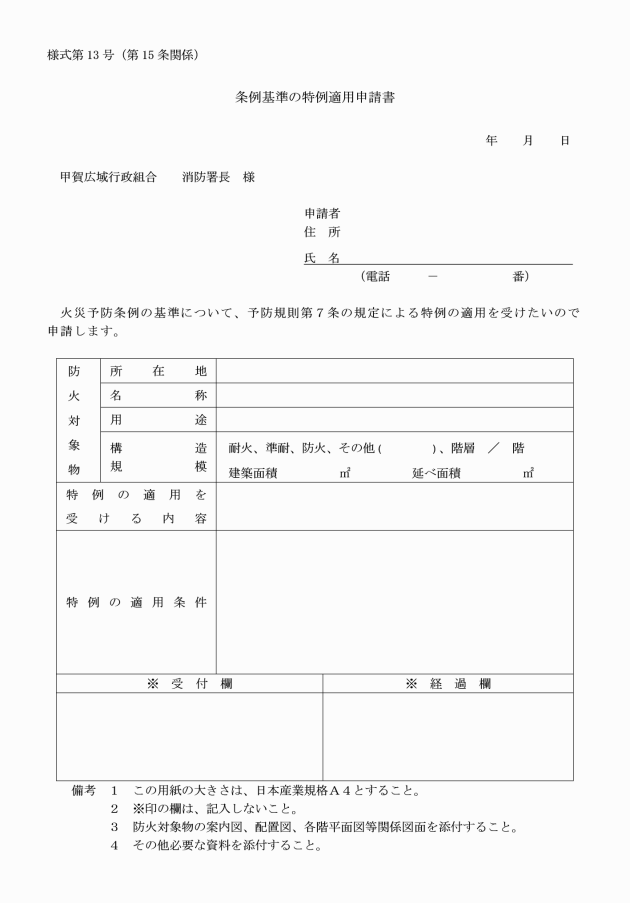

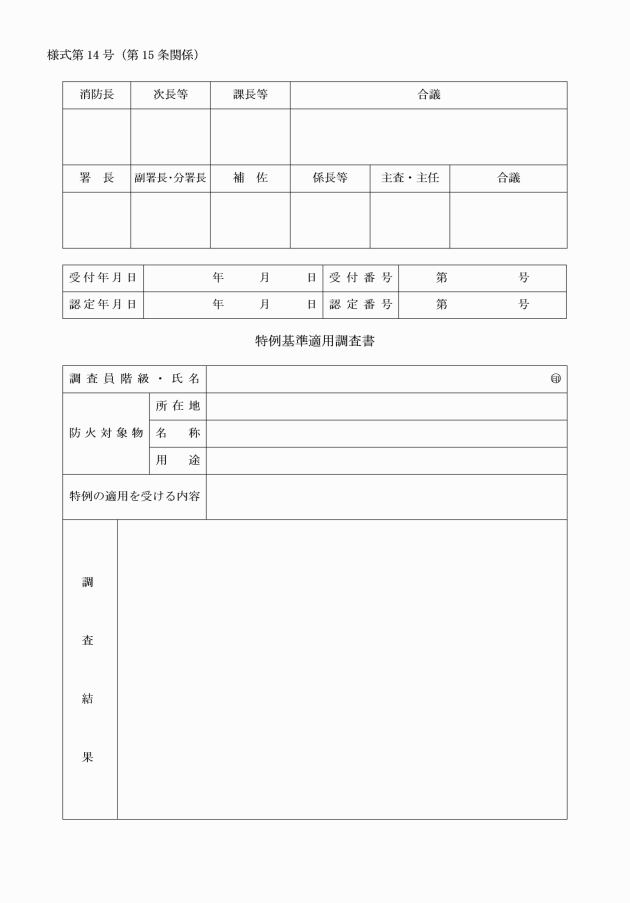

2 署長は、通則的運用に係る特例申請書を受理したときは、内容を審査し、その1通に認定済印(様式第15号)を押印して申請者に返付するものとする。この場合において、認定しないときは、理由を付して返付するものとする。

3 署長は、通則的運用に係るもの以外の特例申請書を受理したときは、内容を審査し、当該特例申請書を受理した日から3日以内に消防長に送付するものとする。

(工事着手後の指導)

第16条 消防長又は署長は、特例申請書に係る工事が着手され、必要があると認めるときは、中間検査を行うものとする。

2 消防長又は署長は、特例申請書に係る工事が完了するまでの間に行った指導の経過を、打合せ・中間検査等結果報告書(様式第7号)に記録しておくものとする。

第4章 防火管理等

(防火管理等の基本方針)

第17条 署長は、法第8条第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する防火対象物又は建築物その他の工作物(以下「防火管理等義務対象物」という。)及び法第17条第1項に規定する防火対象物の管理権原者に対し、防火管理又は防災管理に関する責務を誠実に履行させ、自主的かつ積極的に推進するよう指導するものとする。

(新規の防火対象物等に対する指導)

第18条 署長は、法第8条第1項に該当すると判断される場合は、次に掲げる機会を捉えて、管理権原者に対し、当該防火対象物又は建築物その他の工作物の使用開始までに必要な事項が履行されるよう指導するとともに、積極的にその追跡調査等を行うものとする。

(1) 法第7条に基づく建築同意

(2) 建築工事に係る事前相談

(3) 条例第43条の規定に基づく防火対象物の使用開始の届出

(防火管理業務等の一部委託)

第19条 署長は、防火管理業務又は防災管理業務の一部を当該防火対象物又は建築物その他の工作物の関係者以外の者に委託している防火管理等義務対象物(以下「防火管理業務等一部委託対象物」という。)の管理権原者に対し、防火管理業務又は防災管理業務が適切に遂行されるよう指導するものとする。

(無人となる防火対象物等の指導)

第20条 署長は、前条に規定する防火管理業務等一部委託対象物以外の防火対象物又は建築物その他の工作物において、公開時間外又は就業時間外に無人となるものに関する情報を把握するとともに、関係者に対し、火災の早期発見、通報等に必要な体制の確保を図るよう指導するものとする。

(防火管理者等の選任の基本)

第21条 署長は、原則として防火対象物又は建築物その他の工作物内の管理権原者単位に防火管理者又は防災管理者を選任させるものとする。

(防火管理者等の選解任の審査及び処理)

第22条 署長は、法第8条第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による防火管理者又は防災管理者の選任又は解任の届出書を2通提出させるものとする。

3 署長は、第1項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押印して届出者に返付するものとする。

(共同住宅等における防火管理者の選任)

第23条 共同住宅等における防火管理者の選任指導は、次により行うものとする。

(1) 区分所有された共同住宅の場合は、区分所有者の総意に基づき防火管理者を選任させるものとする。

(2) 賃貸用の共同住宅等の場合は、所有者が防火管理者を選任させるものとする。

(3) 共同住宅等の集合体である団地の場合は、団地内の1棟の防火管理者を他の棟の防火管理者として、重複して選任することができるものとする。

(4) 共同住宅内に他の用途の事業所が存する場合で、当該事業所の収容人員が政令第1条の2第3項の規定に該当する場合は、単独で防火管理者を選任させるものとする。

(共同防火管理業務等の指導)

第24条 署長は、法第8条の2第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する防火対象物又は建築物その他の工作物(以下「共同防火管理等義務対象物」という。)については、全体についての消防計画に基づき当該共同防火管理等義務対象物全体において、一体的かつ効果的に防火管理業務又は防災管理業務を行うよう指導するものとする。

2 共同防火管理等義務対象物以外の複数権原の防火管理等義務対象物で、その形態が共同防火管理等義務対象物と同様のものについては、これに準じて指導するものとする。

(統括防火管理者等の選解任の審査及び処理)

第25条 署長は、法第8条の2第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による統括防火管理者又は統括防災管理者の選任又は解任の届出書を2通提出させるものとする。

3 署長は、第1項に規定する届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押印して届出者に返付するものとする。

(自衛消防組織設置の届出及び処理)

第26条 署長は、法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織の設置の届出書を2通提出させるものとする。

3 署長は、第1項に規定する届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押印して届出者に返付するものとする。

(消防計画の届出及び処理)

第27条 署長は、省令第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画の届出書又は省令第51条の8の規定による防災管理に係る消防計画の届出書を2通提出させるものとする。

2 署長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押印して届出者に返付するものとする。

(全体についての消防計画の届出及び処理)

第28条 署長は、省令第4条第1項(省令第51条の11の2において準用する場合を含む。)に規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出書又は建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出書を2通提出させるものとする。

2 署長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押印して届出者に返付するものとする。

(危険物施設の消防計画)

第29条 署長は、防火対象物又は建築物その他の工作物(以下「防火対象物等」という。)の一部に危険物施設が存するものについては、当該施設に係る事項を包括して、消防計画を作成するよう指導するものとする。

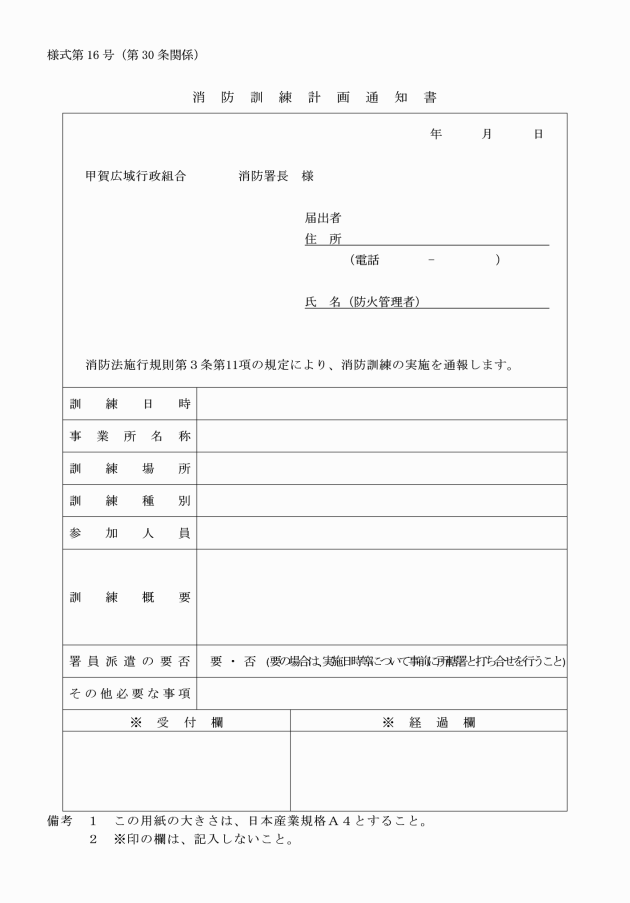

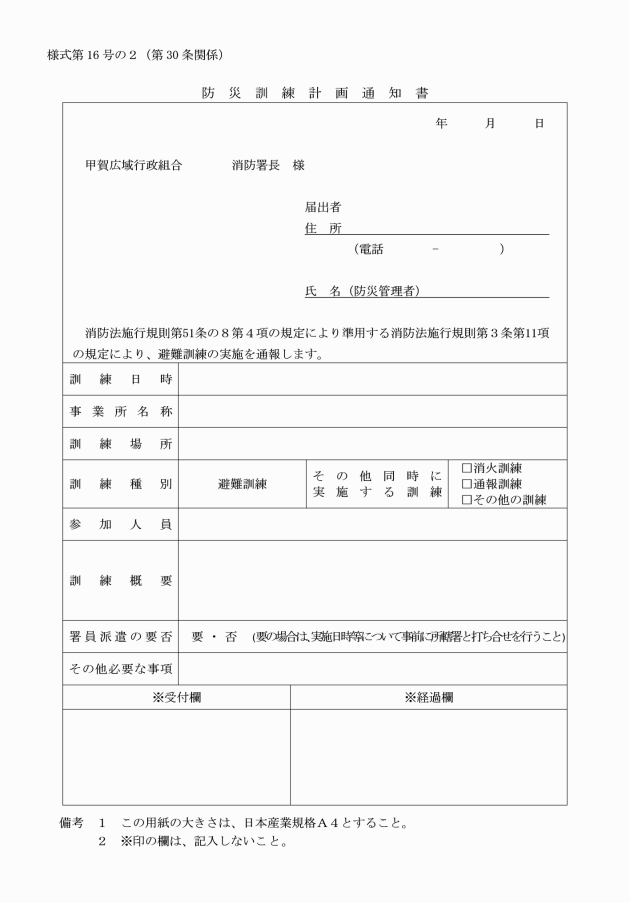

2 署長は、前項の通知書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押印して届出者に返付するものとする。

(工事中における消防計画)

第31条 署長は、次に掲げる防火対象物等の管理権原者、工事施工責任者等に対し、工事中の消防計画を作成するよう指導し、当該工事が完了するまでの間の自主的な防火管理又は防災管理の保安体制を確立させるものとする。

(1) 既存の防火管理等義務対象物で、建基法第7条の6の規定に基づき特定行政庁に仮使用するための申請がなされたもの

(2) 法第17条の消防用設備等の増設、移設等の工事を行う防火管理等義務対象物で、当該設備の機能を停止させるもの又は機能に著しく影響を及ぼすもの

(3) 防火対象物の構造、用途等から安全対策上又は火災予防上必要と認めるもの

2 前項に規定する防火対象物等の規模は、延べ面積1,000平方メートル以上、かつ、工期が3箇月以上に及ぶものとする。

(工事中における消防計画に定める事項等)

第32条 工事中における消防計画に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 工事計画及び施工に関すること。

(2) 工事期間中における防火管理体制又は防災管理体制に関すること。

(3) 工事期間中における作業員及び関係者に対する教育、訓練の実施並びに工事中における消防計画の周知に関すること。

(4) 工事に伴い機能に支障が生じるおそれのある消防用設備等の代替措置に関すること。

(5) 工事に伴い機能に支障が生じるおそれのある避難施設等の代替措置に関すること。

(6) 火災発生危険等に対する対策に関すること。

(7) 工事に伴い使用する危険物品等の管理に関すること。

2 署長は、前項に規定する届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押印して届出者に返付するものとする。

(防火対象物等点検結果報告の処理)

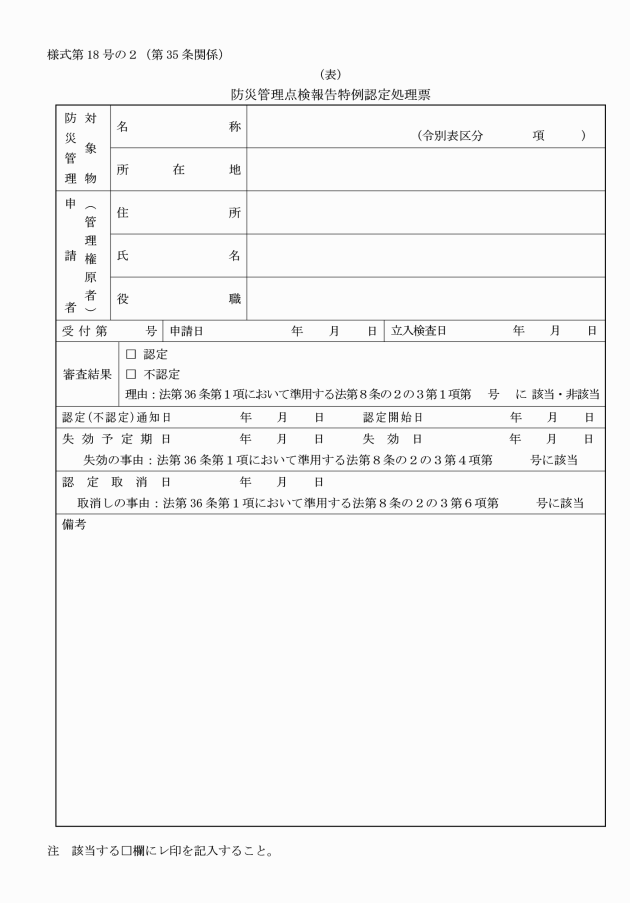

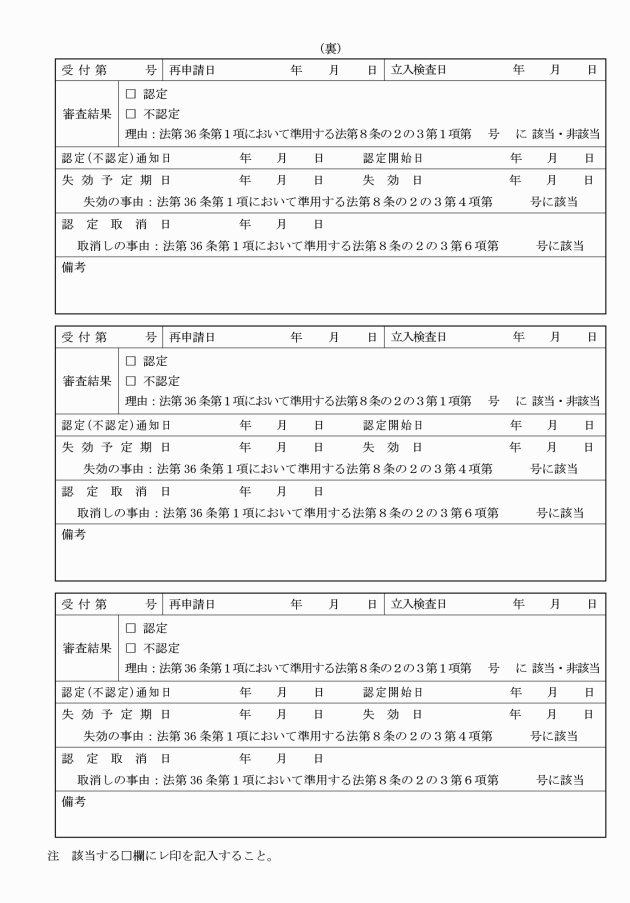

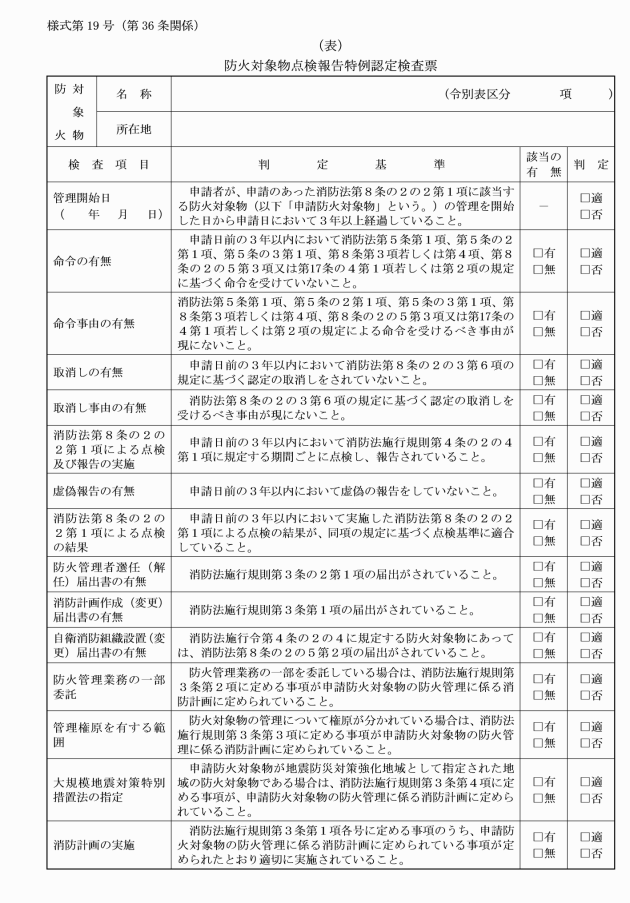

第34条 署長は、法第8条の2の2第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による防火対象物点検結果報告書又は防災管理点検結果報告書(以下「防火対象物等点検結果報告書」という。)を2通提出させるものとする。

2 署長は、前項の規定により防火対象物等点検結果報告書を受理したときは、内容を審査し、副本に届出済印を押印し、次回の報告時期等を示して届出者に返付するものとする。

3 署長は、防火対象物等点検結果報告書において、不備事項がある場合は、是正指導を行うとともに、必要に応じ、立入検査を行うものとする。

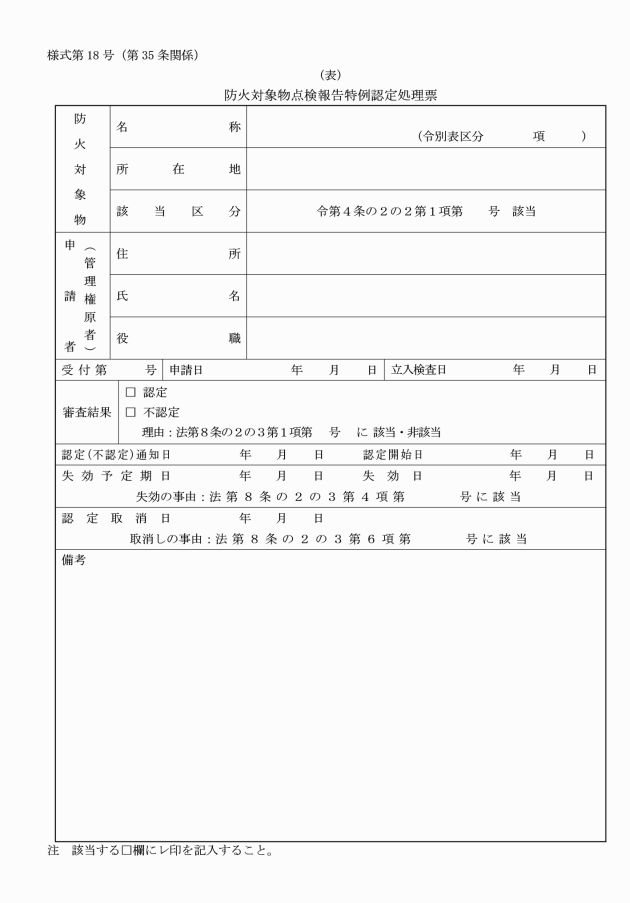

2 署長は、前項の特例認定申請書に防火対象物等の管理を開始した日を記載した書類を、省令第4条の2の8第3項(省令第51条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき添付させるものとする。

(管理権原者の変更)

第37条 署長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による管理権原者の変更届出書は、2通提出させるものとする。

2 署長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押印して返付するとともに、処理票に記録しておくものとする。

(特例認定の取消し)

第38条 署長は、第36条の規定により特例認定を受けた防火対象物等について、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当し、認定の取消しを決定したときは、甲賀広域行政組合消防本部火災予防違反処理規程(平成19年甲賀広域行政組合消防本部訓令第6号。以下「違反処理規程」という。)第13条の規定に基づき、当該防火対象物等の管理権原者に対し、特例認定取消書(違反処理規程様式第10号)を交付するものとする。

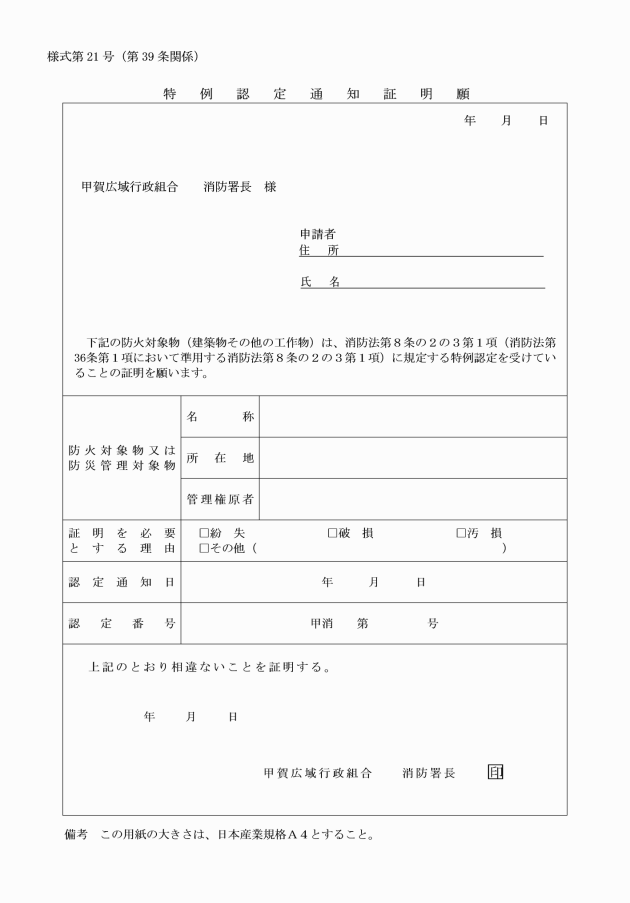

2 署長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、証明するものとする。

(防火管理講習等)

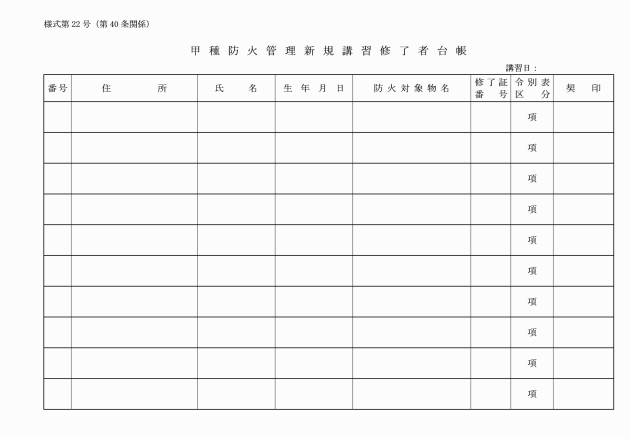

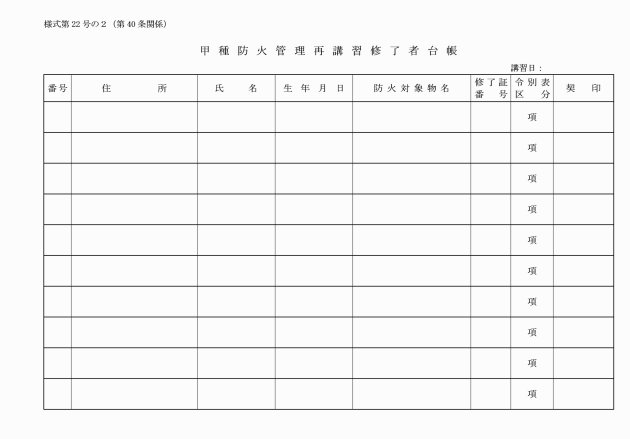

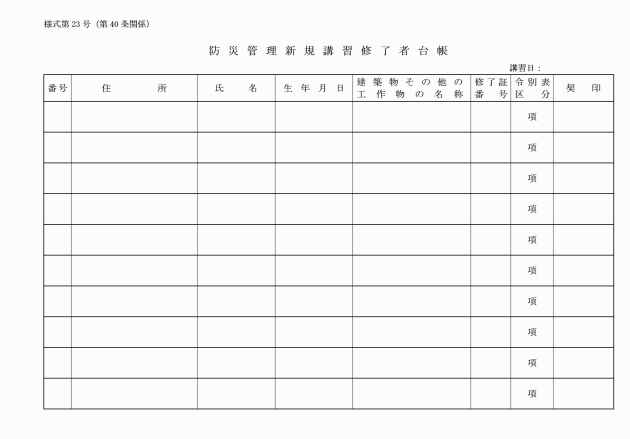

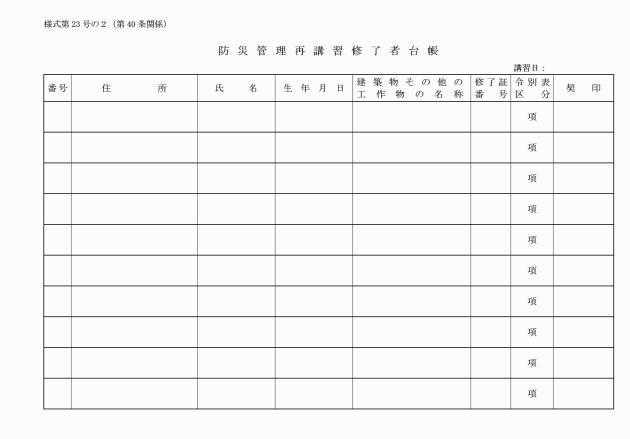

第40条 消防長は、政令第3条第1項第1号イの規定により初めて受ける者に対して行う講習(以下「防火管理新規講習」という。)、防火管理新規講習後に政令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下「防火管理再講習」という。)、政令第47条第1項第1号の規定に基づき初めて受ける者に対して行う講習(以下「防災管理新規講習」という。)及び防災管理新規講習後の防災管理者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下「防災管理再講習」という。)を実施しようとするときは、その日時、場所、受講手続その他講習の実施に関し必要な事項を公示するとともに、防火対象物等の関係者に周知するよう広報に努めなければならない。

第5章 住宅防火対策

(市民に対する防災指導)

第41条 署長は、火災等の災害を防止するため、あらゆる機会をとらえて、市民を対象とした防災教育を実施し、防災意識及び災害時における行動能力の向上を図るよう努めるものとする。

(幼少年期に対する防災教育)

第42条 消防長又は署長は、幼児教育又は学校教育の場を通じて防災意識を浸透させるために、関係機関と連絡を密にして防災教育の充実に努めるものとする。

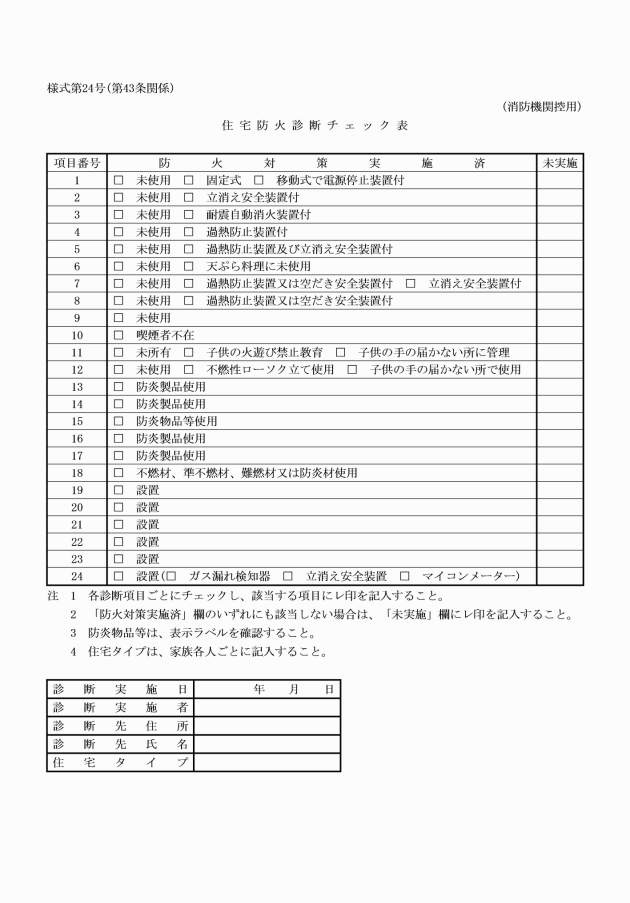

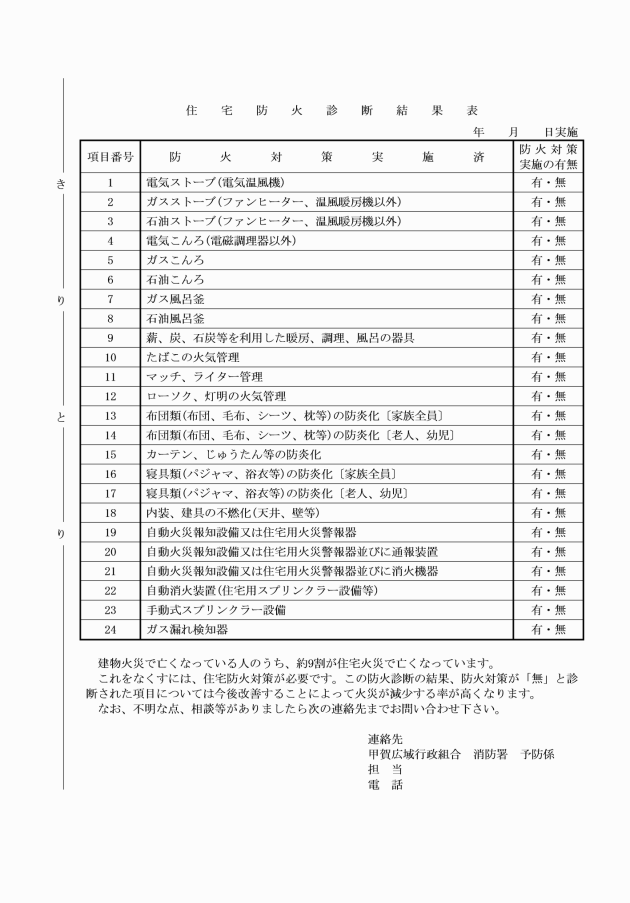

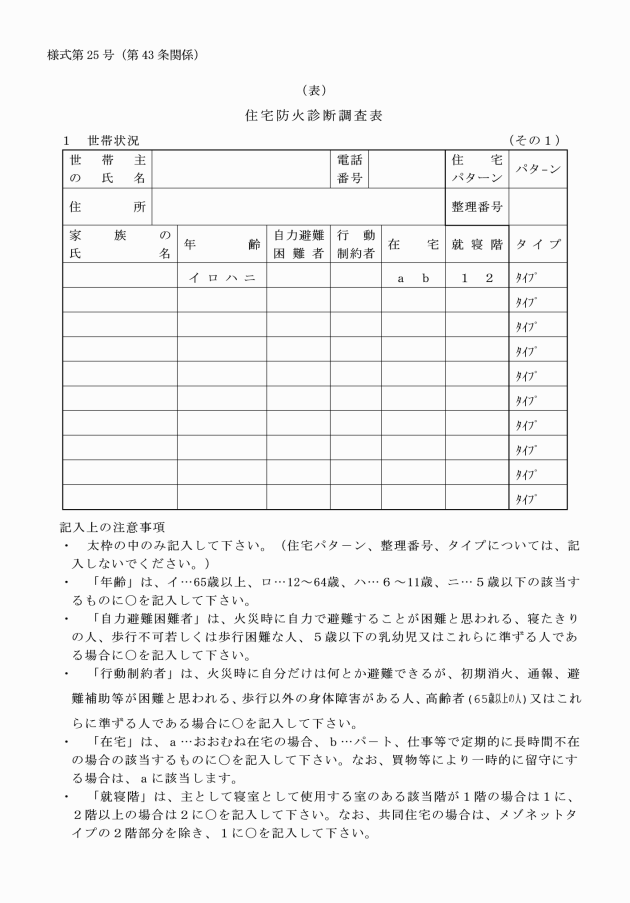

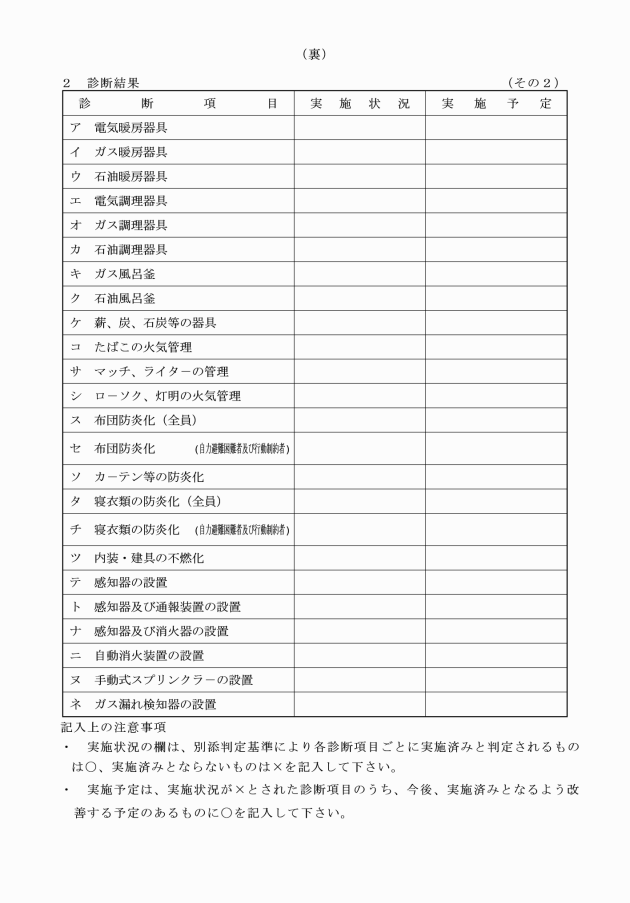

(住宅防火診断)

第43条 署長は、火災予防上必要と認める場合は、一般住宅等を対象として、期間及び地域を定め防火診断を実施するものとする。

3 署長は、防火診断を実施した場合は、防火診断記録表(様式第26号)に記録しておくものとする。

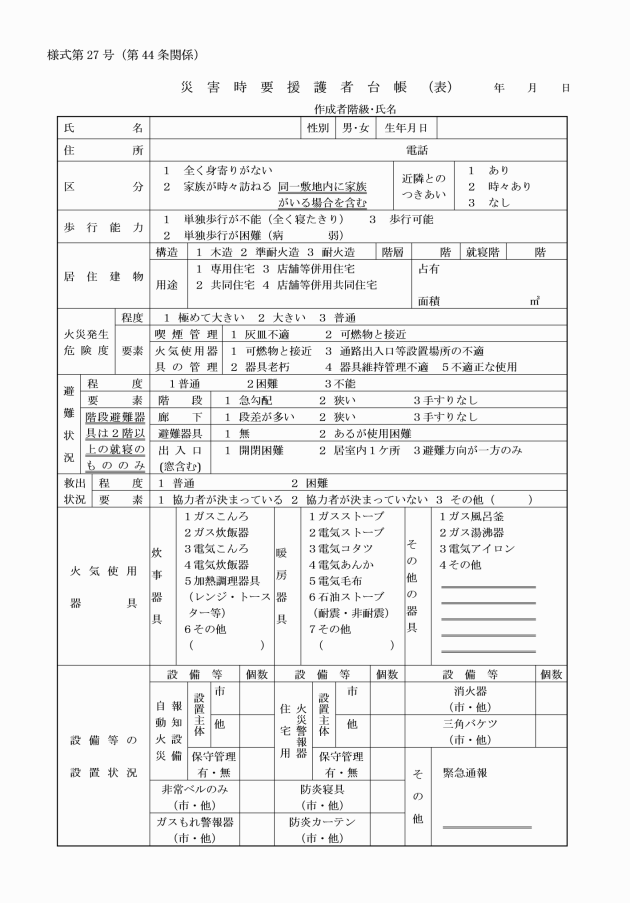

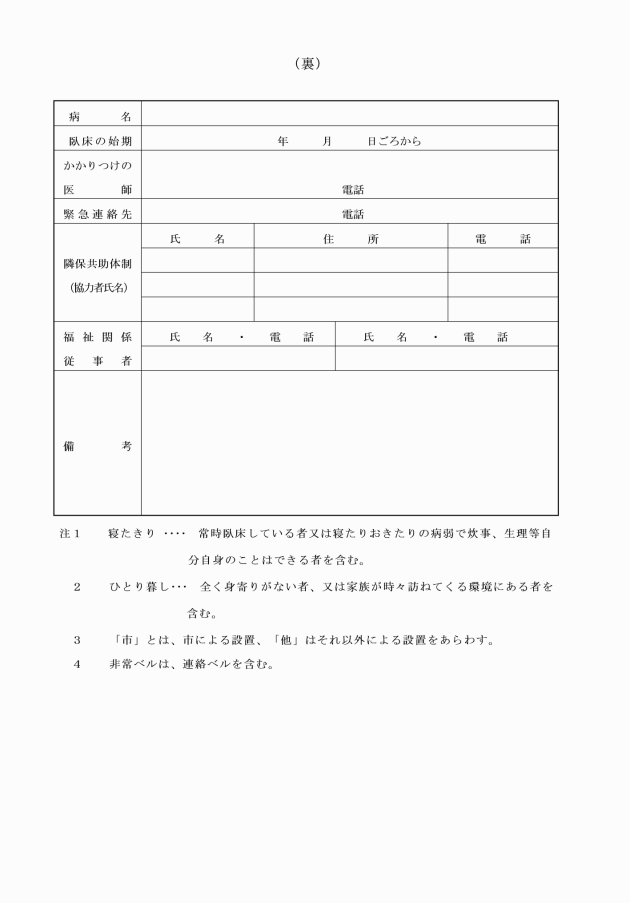

(災害時要援護者に対する実態調査)

第44条 署長は、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する者(以下「災害時要援護者」という。)を火災等の災害から守るため実態を把握し、資料を作成することに努めなければならない。

2 災害時要援護者として、実態の把握に努めなければならない対象世帯は、次の各号のとおりとする。

(1) 65歳以上の単独世帯

(2) 65歳以上のみで構成されている世帯

(3) 障がい者のみで構成されている世帯

(4) その他消防長又は署長が特に必要と認める世帯

(災害時要援護者に対する指導)

第45条 署長は、災害時要援護者に対し、火災等の災害から守るため、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 災害時の救出救護の協力体制の確保に関すること。

(2) 火気管理及び火気使用器具等の点検要領に関すること。

(3) 通報及び避難の要領に関すること。

(4) 住宅用防災機器及び防炎製品等の普及に関すること。

(5) その他居住環境等の安全確保に関する事項に関すること。

(関係機関等との連携)

第46条 消防長又は署長は、災害時要援護者を火災等の災害から守るため、関係機関又は団体に対し積極的に協力を働きかけるとともに、支援体制の構築に努めるものとする。

(訓練指導)

第47条 署長は、災害が発生した場合に予想される被害の特性について市民に正しい知識を与えるとともに、次に掲げる訓練の指導に努めるものとする。

(1) 通報訓練 火災等災害の内容について消防機関に正しく通報する訓練

(2) 消火訓練 火災を初期の段階で消火するために必要な技術を体得する訓練

(3) 避難訓練 避難施設及び消防用設備等の操作方法を修得し迅速に避難又は誘導する訓練

(4) 総合訓練 通報訓練、消火訓練及び避難訓練を総合的に行う訓練

2 署長は、前項によるもののほか、地震を対象とした災害時における行動能力の向上を主体とした次に掲げる訓練の指導に努めるものとする。

(1) 出火防止訓練 出火防止のための適切な処置をとる行動又は揺れの中で、出火を防止する反射的行動能力を養う訓練

(2) 身体防護訓練 地震動による落下物等から身を守るために、身体を防護する行動能力を養う訓練

3 署長は、訓練の指導について前2項によるもののほか、次に掲げる事項の指導に努めるものとする。

(1) 近隣居住者及び集合住宅における居住者等グループによる初期消火の相互協力体制づくりを促進すること。

(2) 訓練内容については、住民参加型とし、無関心層の解消を図ること。

4 署長は、防火訓練等を実施する場合は、訓練内容及び訓練場所の状況、参加者の性別、年齢等を考慮し、事故防止に努めなければならない。

(年間計画及び防災指導結果報告等)

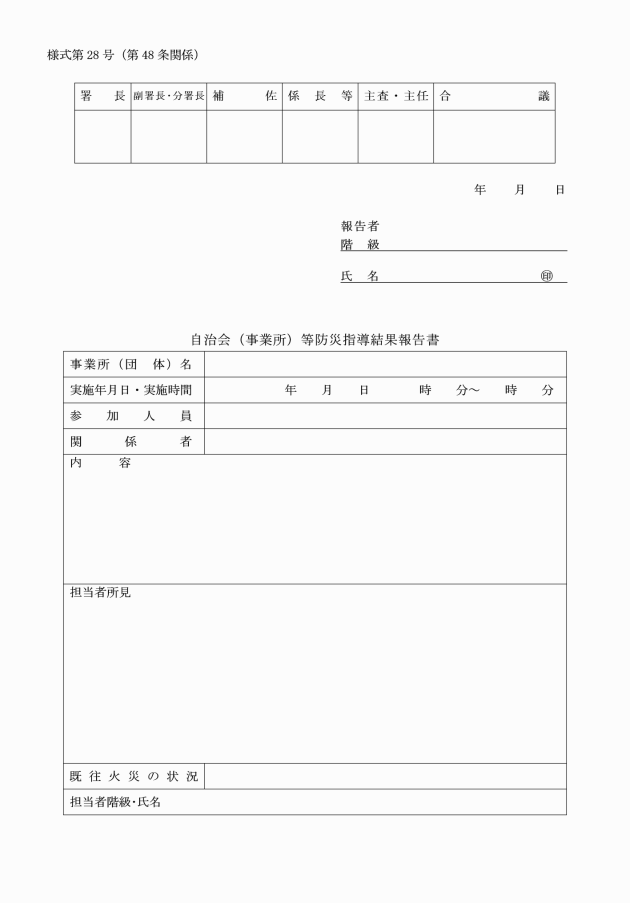

第48条 署長は、市民等に対して行う防災指導を計画的かつ効率的に指導するため、長期計画及び年間計画の樹立に努めるものとする。

2 署長は、市民に対し、防災指導を実施した場合は、自治会(事業所)等防災指導結果報告書(様式第28号)に記録しておくものとする。

(防火に関する運動)

第49条 消防長又は署長は、市民の防火意識及び災害時における行動能力の向上を図るため、次に掲げる防火に関する運動を実施するものとする。

(1) 春の火災予防運動

(2) 秋の火災予防運動

(3) 年末防火運動

(4) 文化財防火運動

(5) 火災の発生状況等の事由により期間を定めて特別に実施する防火運動

2 消防長又は署長は、前項の運動を実施するときは、その都度基本的な実施計画を作成するものとする。

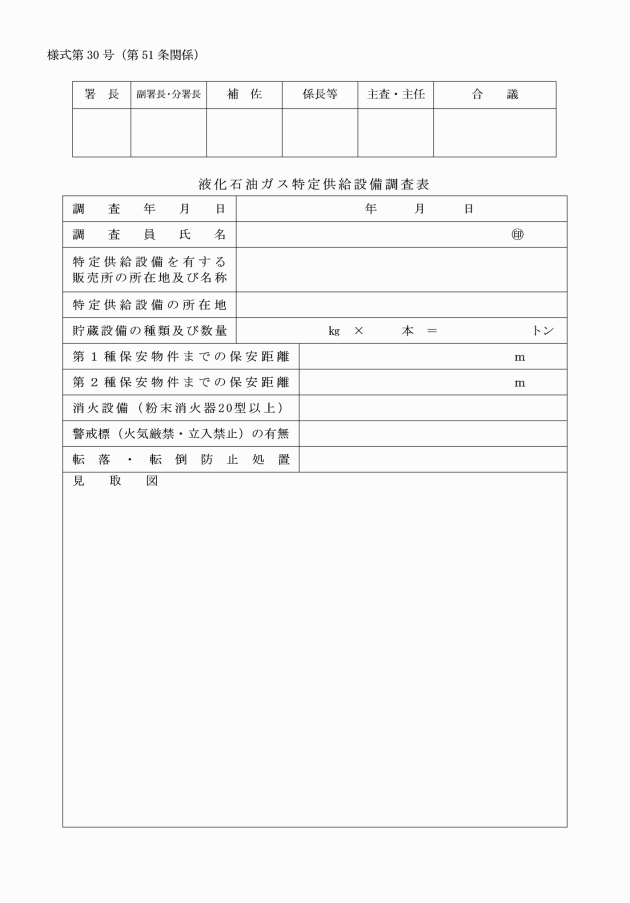

第6章 高圧ガス等

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第50条 署長は、法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書を2通提出させるものとする。

2 署長は、前項に規定する届出書を受理したときは、内容を審査するとともに、現地調査を行い、防火上支障のないことを確認し、その1通に届出済印を押印して届出者に返付するものとする。

2 署長は、前項の申請書に係る特定供給設備又は容器置場の所在地が甲賀広域行政組合の管轄区域外に存する場合は、意見書の交付にあたっては、当該所在地を管轄する消防長又は署長の意見を聴くものとする。

(販売事業許可等の通知)

第52条 消防長は、滋賀県知事又は経済産業大臣若しくは近畿経済産業局長(以下「知事等」という。)から液石法第87条第1項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。)第74条第1項及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第47条の5第1項の規定による販売事業の許可等をした旨の通報を受けたときは、速やかに通報に係る販売所等の所在地を管轄する署長に通知するものとする。

2 署長は、前項の通知を受けたときは、現地調査を行い、防火上支障のないことを確認するものとする。

(措置の要請)

第53条 署長は、液石法第87条第2項の規定により知事等に対して必要な措置を講ずる旨を要請する必要があると認めたときは、液石法に基づく措置要請依頼書(様式第32号)により消防長に報告するものとする。

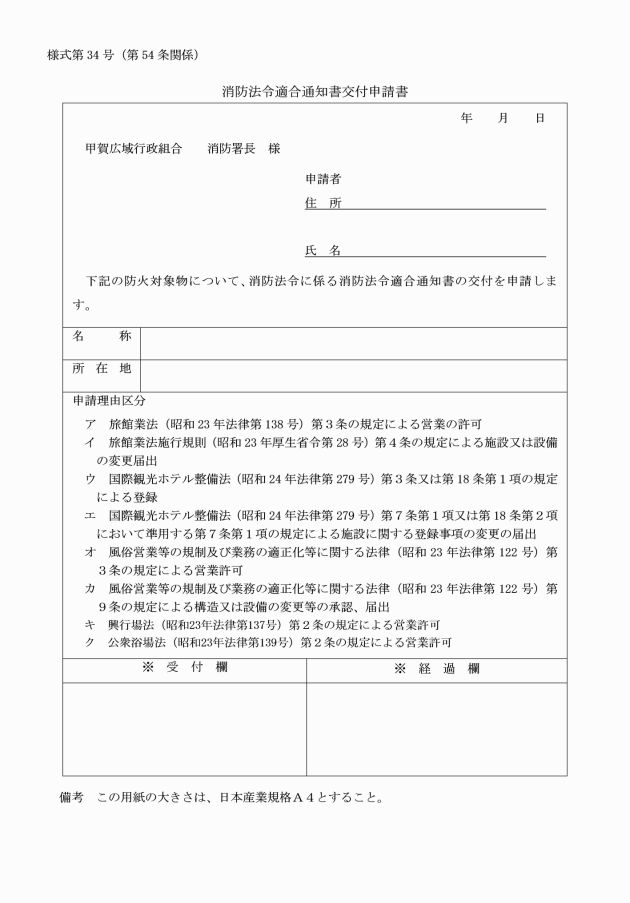

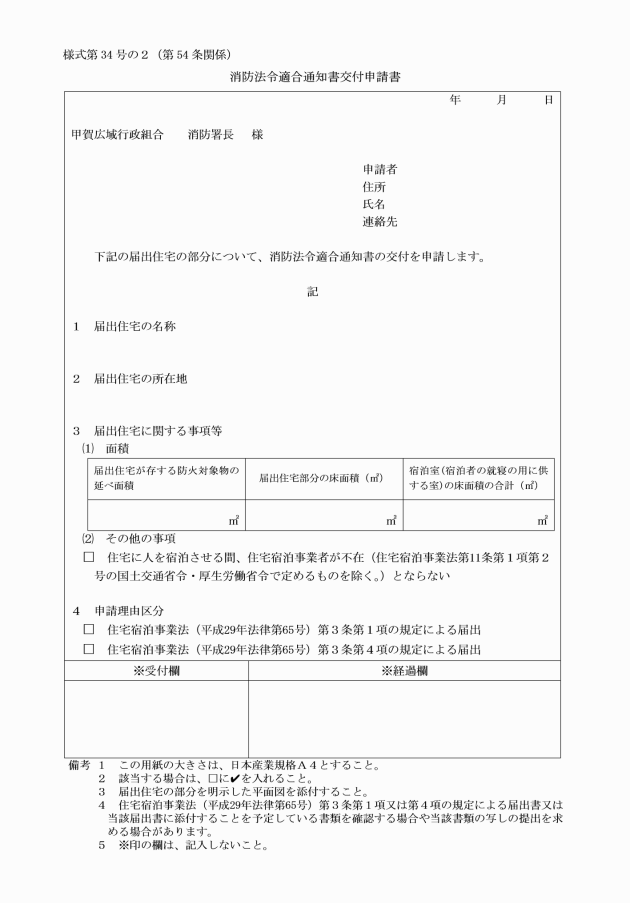

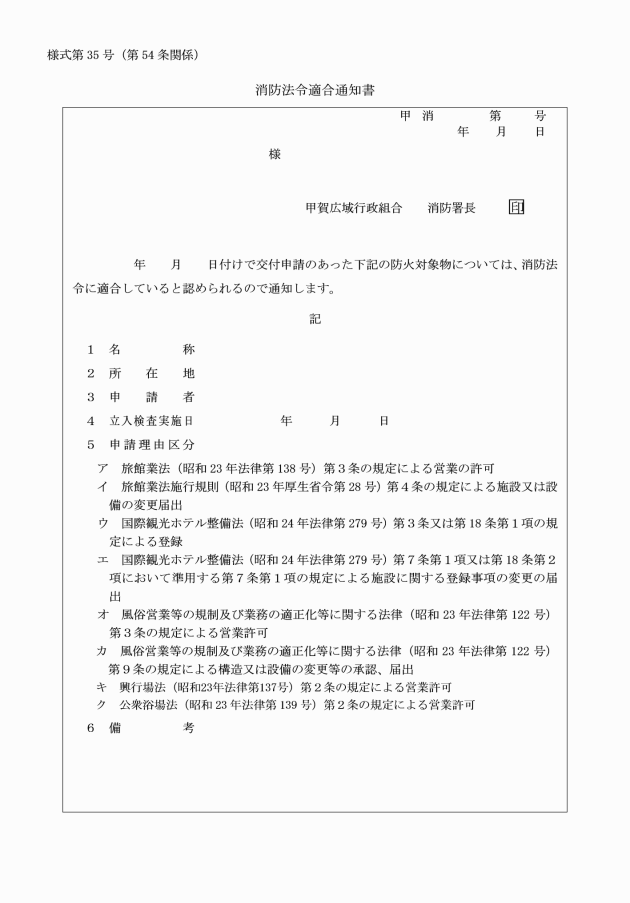

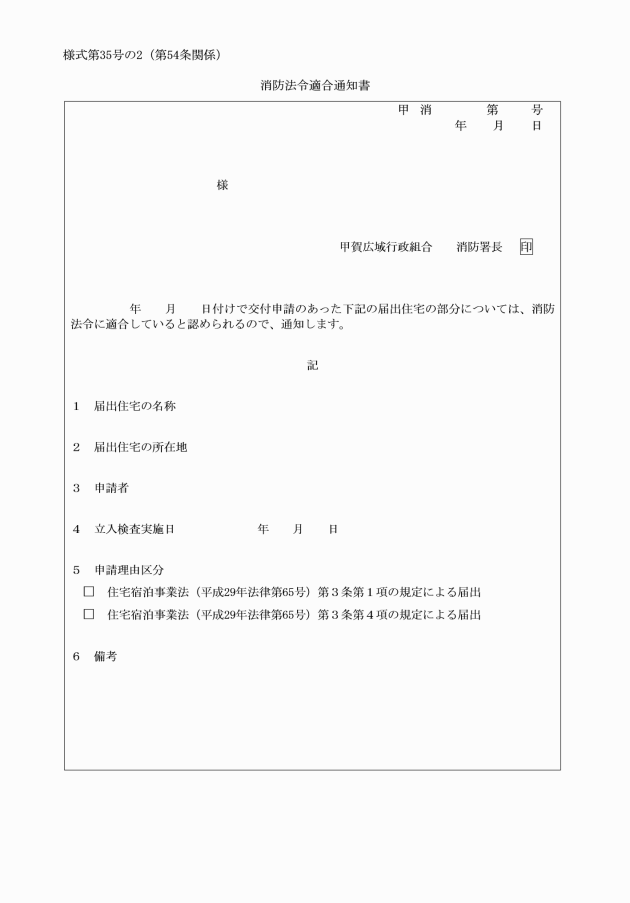

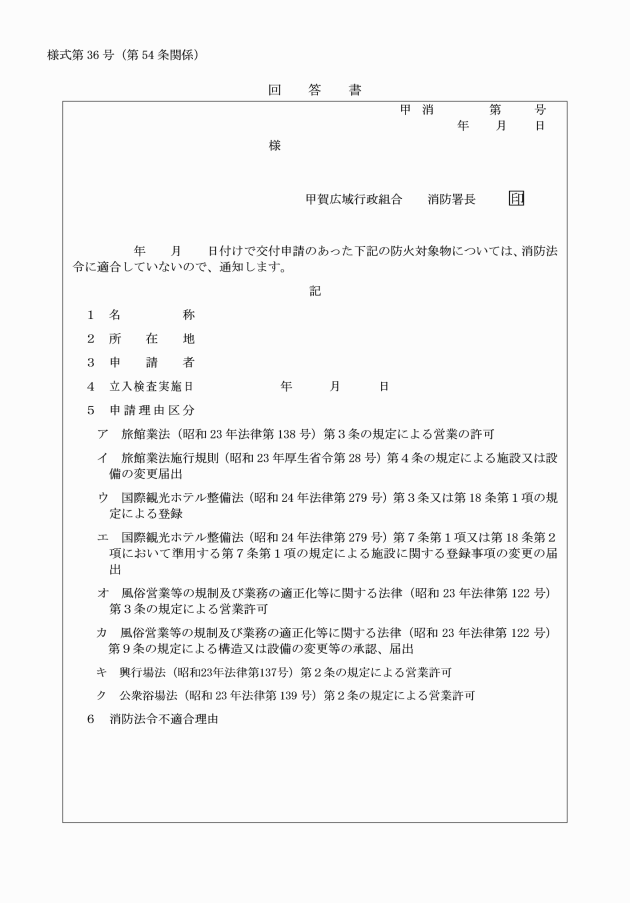

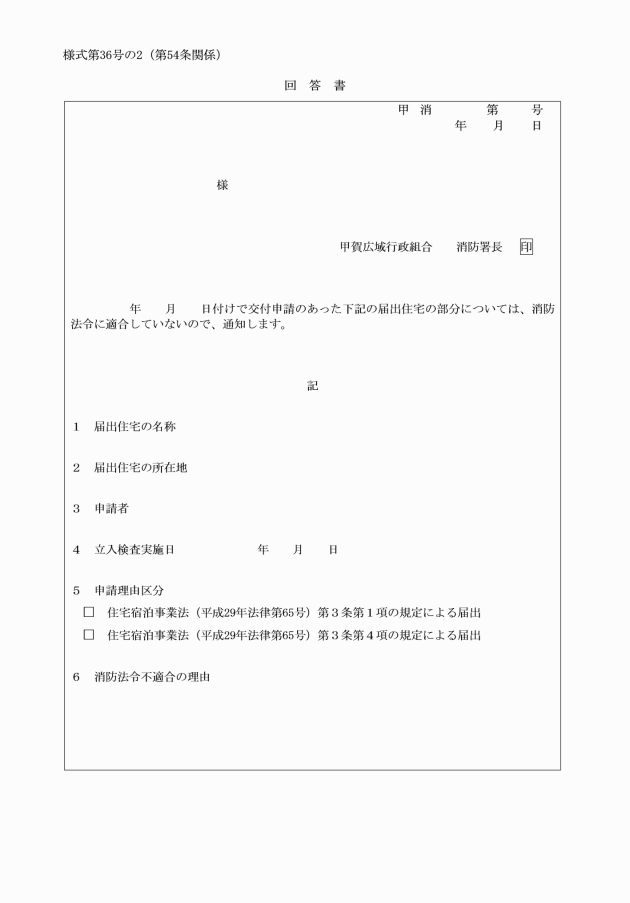

第7章 消防法令適合通知書の交付等

(消防法令適合通知書等の交付)

第54条 署長は、旅館、ホテル等に関する法令等に基づく許可、登録又は届出を行う場合に添付される消防法令に適合している旨の通知書(以下「通知書」という。)の交付については、次により取り扱うものとする。

ア 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可(旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項(以下「了解事項」という。)厚生省1関係)

イ 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更届出(了解事項厚生省2関係)

ウ 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の規定による登録(了解事項運輸省1関係)

エ 国際観光ホテル整備法第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7条第1項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出(了解事項運輸省2関係)

オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の規定による営業許可(了解事項警察庁関係)

カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条の規定による構造、設備の変更等の承認、届出(了解事項警察庁関係)

キ 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条の規定による営業許可

ク 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定による営業許可

ケ 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出

コ 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第4項の規定による届出

(2) 交付申請があった場合は、必要に応じ立入検査を行い、消防法令の適合状況について調査すること。なお、甲賀広域行政組合消防本部防火基準適合表示要綱(平成26年甲賀広域行政組合消防本部訓令第7号。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、表示基準適合通知書及び表示マークが交付されている防火対象物から交付申請があった場合には、表示基準適合通知書に記載されている表示有効期間内に限り、消防法令に適合しているものとして取り扱うことができるものとする。

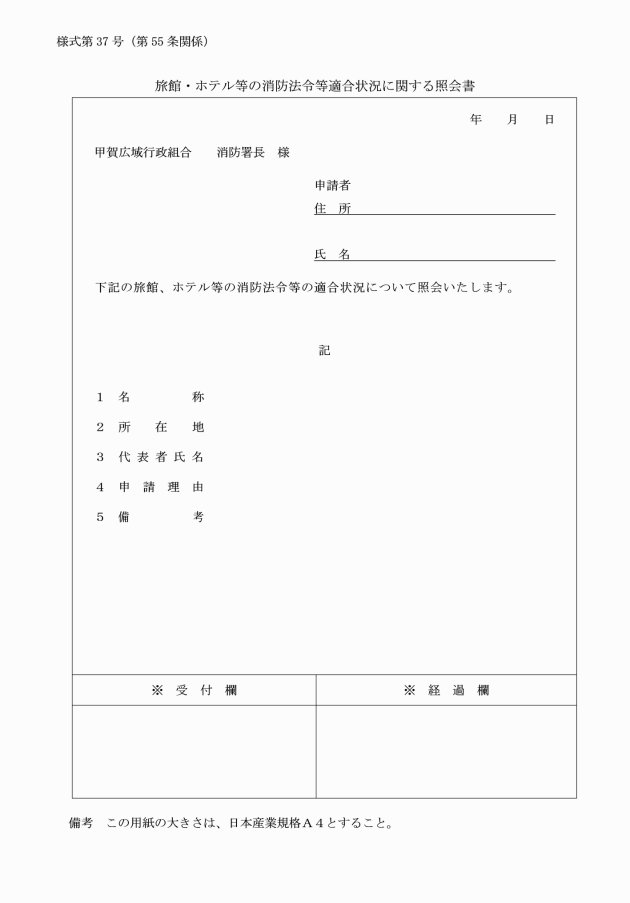

(旅行関係者からの照会に対する対応)

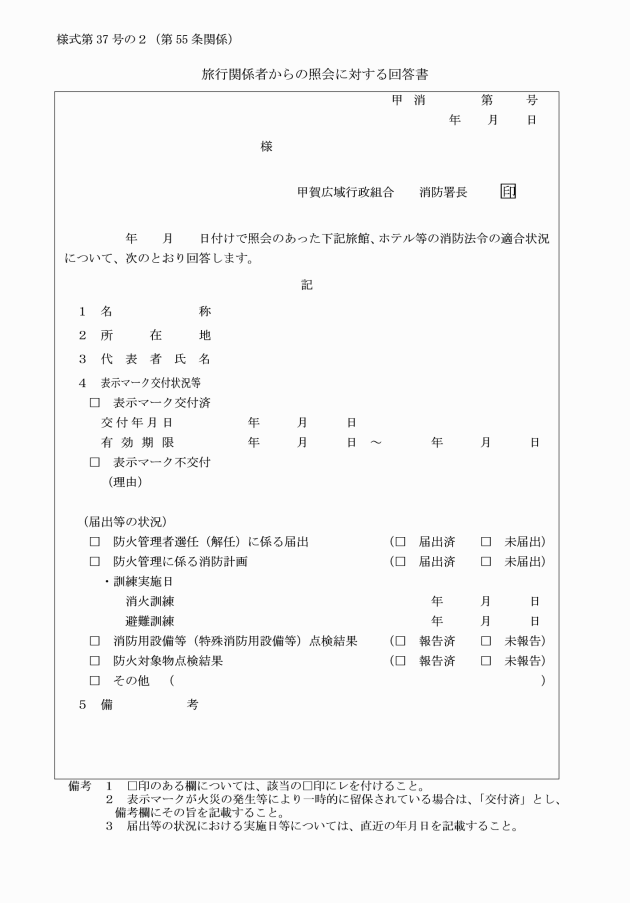

第55条 署長は、旅行関係者(届出住宅(住宅宿泊事業法第3条第1項に基づく届出を行い、住宅宿泊事業を営む住宅をいう。)を利用しようとする個人以外の個人を除く。以下同じ。)からの、旅館、ホテル等の防火安全に関する照会に対する対応については、次により行うものとする。

(1) 照会は、旅館・ホテル等の消防法令等適合状況に関する照会書(様式第37号。以下「照会書」という。)を1通提出させるものとする。

(3) 表示マークが交付されていない場合は、その理由及び消防法令に基づく届出等の実施状況を記載するものとする。

第8章 雑則

(防火管理者等の資格証明)

第56条 消防長は、予防規則第24条第3項の規定により防火管理者等の資格証明を必要とする者から申入れがあった場合は、防火(防災)管理講習修了証明願(様式第38号)若しくは防火(防災)管理再講習修了証明願(様式第38号の2)又は防火(防災)管理者資格証明願(様式第39号)を1通提出させるものとする。

2 消防長は、前項の願出を受理したときは、内容を審査し証明するものとする。

(各種届出書等の管理及び処理)

第57条 署長は別表第5に掲げる届出書等を受理したときは、消防情報支援システムにより申請届出管理に係る処理を行い、管理するものとする。

(手数料の受領)

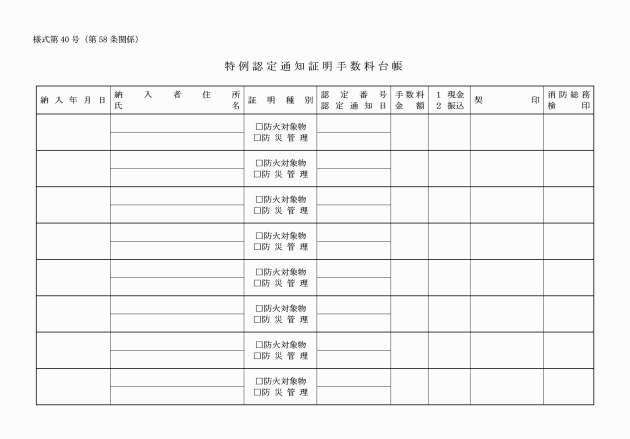

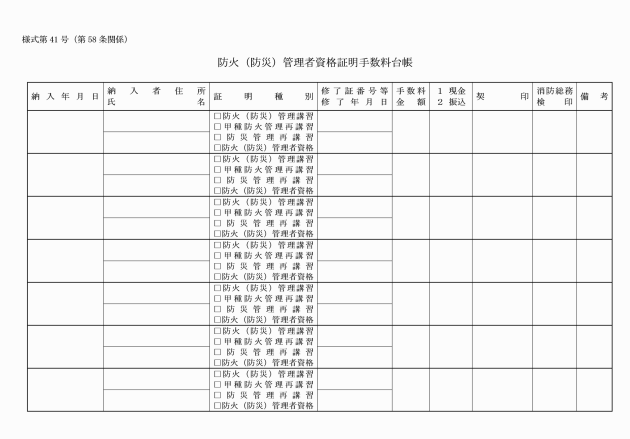

第58条 消防長又は署長は、第39条第2項又は第56条第2項の規定による証明を行ったときは、甲賀広域行政組合手数料条例(平成12年甲賀郡行政事務組合条例第5号)第3条第1項の規定による別表第3に定める手数料を徴収し、甲賀広域行政組合財務規則(平成17年甲賀広域行政組合規則第9号)に定めるところによるほか、特例認定通知証明手数料台帳(様式第40号)又は防火(防災)管理者資格証明手数料台帳(様式第41号)に必要な事項を記録するものとする。

(その他必要な事項)

第59条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月25日消本訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の甲賀広域行政組合消防本部火災予防事務処理規程第55条の規定については、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成26年8月26日消本訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月11日消本訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年2月12日消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年8月9日消本訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和4年5月17日消本訓令第5号)

この訓令は、令和4年5月17日から施行し、この訓令による改正後の甲賀広域行政組合消防本部火災予防事務処理規程第2条及び第3条の規定については、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年4月10日消本訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月10日から施行し、改正後の甲賀広域行政組合消防本部火災予防事務処理規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和5年9月29日消本訓令第8号)

この訓令は、令和5年9月29日から施行する。

附則(令和6年12月13日消本訓令第7号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

着工届出書の添付図書

添付図書 設備の種類 | 附近見取図 | 防火対象物等の概要表 | 消防用設備等の概要表 | 断面図又は標準図 | 使用機器図 | 立面図 |

屋内消火栓設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

スプリンクラー設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

水噴霧消火設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

泡消火設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

不活性ガス消火設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

ハロゲン化物消火設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

粉末消火設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

屋外消火栓設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

自動火災報知設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

ガス漏れ火災警報設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

消防機関に通報する火災報知設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

金属製避難はしご(固定式のものに限る。) | ○ | ○ | ○ | |||

救助袋 | ○ | ○ | ○ | |||

緩降機 | ○ | ○ | ○ | |||

特殊消防用設備等 | ○ | ※特殊消防用設備等の種類に応じ必要な図書 | ||||

別表第2(第22条、第25条関係)

資格者別 | 資格を証する書面 |

政令第3条第1項第1号イ及び同項第2号イに規定する資格を有する者 | 省令第2条の3第5項に規定する修了証の写し又は第56条第1項に規定する証明書の写し |

政令第3条第1項第1号ロに規定する資格を有する者 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証明する書面 |

政令第3条第1項第1号ハに規定する資格を有する者 | 消防士長以上又は技術吏員で係長以上の職に1年以上あったことを証明する書面 |

省令第2条第1号に規定する資格を有する者 | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第4条に規定する安全管理者の選任報告書の写し |

省令第2条第1の2号に規定する資格を有する者 | 防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類の写し |

省令第2条第2号に規定する資格を有する者 | 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第48条の3に規定する危険物保安監督者選任届出書の写し |

省令第2条第3号に規定する資格を有する者 | 鉱山保安規則(平成6年通商産業省令第13号)第13条に規定する保安統括者又は保安技術職員の選任届の写し |

省令第2条第4号に規定する資格を有する者 | 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上係長又はこれに準ずる職以上にあったことを証明する書面 |

省令第2条第5号に規定する資格を有する者 | 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上巡査部長又はこれに準ずる職以上にあったことを証明する書面 |

省令第2条第6号に規定する資格を有する者 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第6条に規定する建築基準適合判定資格者検定合格証又は建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第1条で規定する一級建築士免許証の写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面 |

省令第2条第7号に規定する資格を有する者 | 第56条第1項に規定する証明書の写し |

省令第2条第8号に規定する資格を有する者 | 省令第2条各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定めたことを証明する書面 |

別表第3(第22条、第25条関係)

資格者別 | 資格を証する書面 |

政令第47条第1項第1号に規定する資格を有する者 | 省令第51条の7第6項に規定する修了証の写し又は第56条第1項に規定する証明書の写し |

政令第47条第1項第2号に規定する資格を有する者 | 学校教育法による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面及び1年以上防災管理の実務経験を有することを証明する書面 |

政令第47条第1項第3号に規定する資格を有する者 | 消防士長以上又は技術吏員で係長以上の職に1年以上あったことを証明する書面 |

省令第51条の5第1号に規定する資格を有する者 | 労働安全衛生規則第4条に規定する安全管理者の選任報告書の写し |

省令第51条の5第1の2号に規定する資格を有する者 | 防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類の写し |

省令第51条の5第2号に規定する資格を有する者 | 危険物の規制に関する規則第48条の3に規定する危険物保安監督者選任届出書の写し |

省令第51条の5第3号に規定する資格を有する者 | 鉱山保安規則第13条に規定する保安統括者又は保安技術職員の選任届の写し |

省令第51条の5第4号に規定する資格を有する者 | 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上係長又はこれに準ずる職以上にあったことを証明する書面 |

省令第51条の5第5号に規定する資格を有する者 | 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上巡査部長又はこれに準ずる職以上にあったことを証明する書面 |

省令第51条の5第6号に規定する資格を有する者 | 建築基準法施行令第6条に規定する建築基準適合判定資格者検定合格証又は建築士法施行規則第1条で規定する一級建築士免許証の写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面 |

省令第51条の5第7号に規定する資格を有する者 | 第56条第1項に規定する証明書の写し |

省令第51条の5第8号に規定する資格を有する者 | 省令第51条の5各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定めたことを証明する書面 |

別表第4(第26条関係)

資格者別 | 資格を証する書面 |

政令第4条の2の8第3項第1号に規定する資格を有する者 | 省令第4条の2の14第4項に規定する修了証の写し |

省令第4条の2の13第1号に規定する資格を有する者 | 消防士長以上又は技術吏員で係長以上の職に1年以上あったことを証明する書面 |

省令第4条の2の13第2号に規定する資格を有する者 | 第56条第1項に規定する証明書の写し |

省令第4条の2の13第3号に規定する資格を有する者 | 省令第4条の2の13第3号の規定に基づき、同条第1号及び第2号に掲げる者に準ずる者を定める件(平成20年消防庁告示第14号)第3に規定する修了証の写し |

別表第5(第57条関係)

法第9条の3の圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 |

法第17条の14の工事整備対象設備等着工届出書 |

省令第3条第1項又は省令第51条の8第1項の消防計画作成(変更)届出書 |

省令第3条第2項又は省令第51条の9の防火・防災管理者選任(解任)届出書 |

省令第4条第1項又は省令第51条の11の2の全体についての消防計画作成(変更)届出書 |

省令第4条の2第1項又は省令第51条の11の3の統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 |

省令第4条の2の4第3項の防火対象物点検結果報告書 |

省令第4条の2の8第2項又は省令第51条の16第2項の防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書 |

省令第4条の2の8第7項又は省令第51条の16第2項の防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書 |

省令第4の2の15第2項の自衛消防組織設置(変更)届出書 |

省令第31条の3第1項の消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 |

省令第31条の6第3項の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 |

省令第51条の12第2項の防災管理点検結果報告書 |

予防規則第8条第3項の禁止行為の解除承認申請書 |

予防規則第15条の2第1項の火災予防上必要な業務に関する計画提出書 |

予防規則第21条第1項のタンク水張・水圧検査申請書 |

予防規則に定める火災予防条例各種届出書 |

第3条の建築申請書等 |

第3条の消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画書 |

第10条の消防用設備等・特殊消防用設備等法令適合書交付願 |

第15条の消防用設備等の特例基準適用申請書 |

第30条の消防訓練計画通知書又は防災訓練計画通知書 |

第33条の工事中における消防計画届出書 |

第51条の液石法に基づく意見書交付申請書 |

第54条の消防法令適合通知書交付申請書 |

様式第8号 削除